次のトピック

インタビュー

県美と新県美 vol.01【後編】

2024.10.25

2024.10.25

福岡県立美術館の「これから」を描くためには、同館の「これまで」を知ることが不可欠です。私たちが未来の新県美に継承すべき価値あるものとは何なのか?そのことを様々な方に教えてもらう新連載です。

第1回目は、福岡県立美術館の開館からの歴史をよく知る御三方にお話を伺いました。

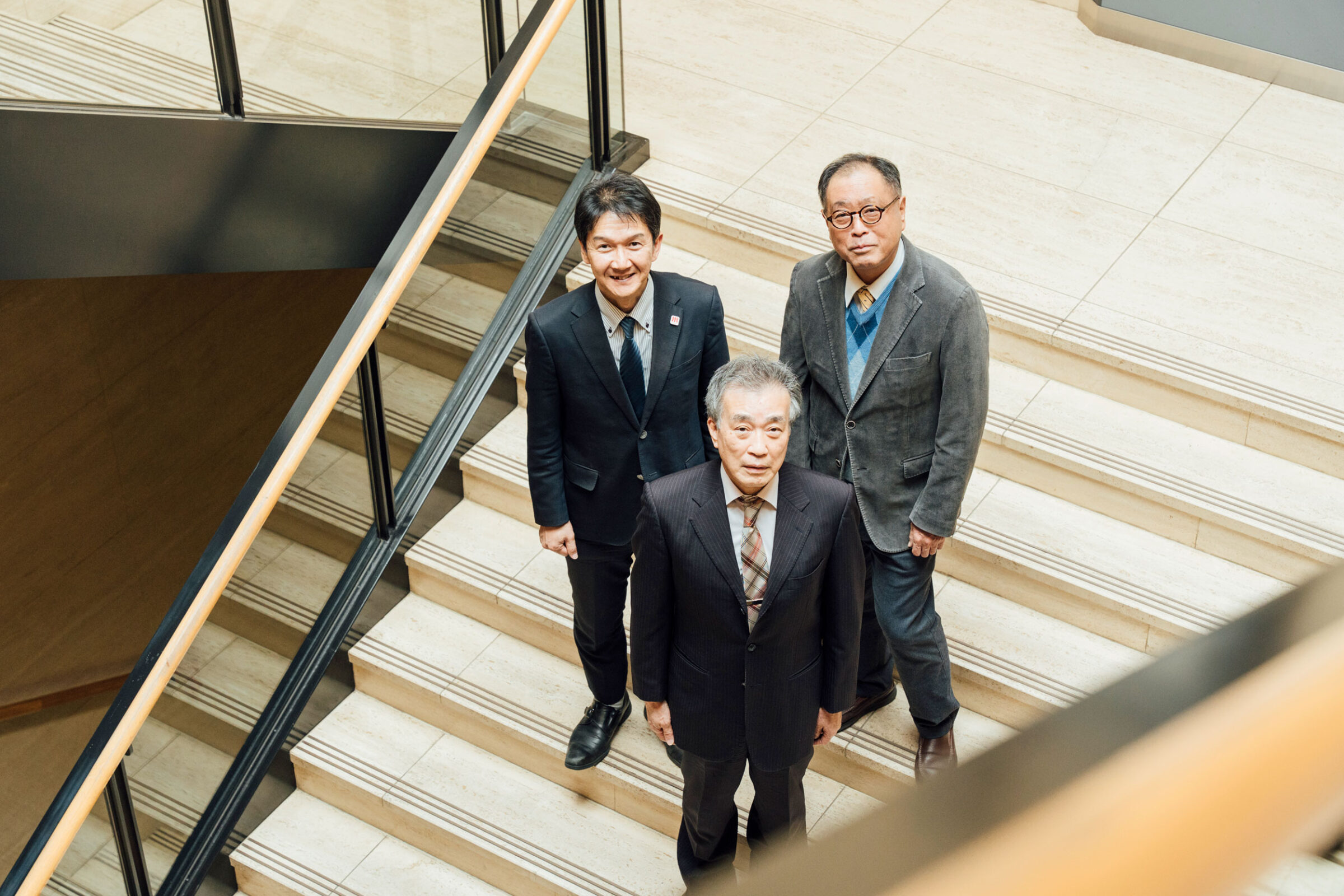

西本 匡伸(にしもと・まさのぶ)

兵庫県出身。昭和60年福岡県立美術館学芸員として採用。福岡県立美術館学芸課長、同館副館長を歴任。平成29年度からは福岡県庁文化振興課にて新福岡県立美術館基本計画の策定に携わる。現在は福岡県立美術館特任学芸員。趣味はジョギング。魚里 洋一(うおざと・よういち)

大阪府出身。昭和60年福岡県立美術館学芸員として採用。福岡県立美術館学芸課長、同館副館長を歴任。現在は新福岡県立美術館建設室技術主査として新美術館の整備に携わる。

趣味はウォーキング、旅行。楠井 隆志(くすい・たかし)

愛媛県出身。平成3年福岡県立美術館学芸員として採用。平成12年から文化庁九州国立博物館(仮称)設立準備調査室にて九州国立博物館の整備業務に従事。同館展示課長を経て、現在は新福岡県立美術館建設室参事として新美術館の整備に携わる。趣味はドライブ、旅行。

【取材日:2024年3月19日|聞き手:三好剛平(三声舎)】

——当館の歴史は1964年、その前身となる「福岡県文化会館」の誕生に始まると思いますが、このインタビューではそれより前のことからお聞きします。まず、県文化会館の開館以前のこのエリアは、どのような地区だったのでしょうか。

西本さん 江戸時代には大砲が並んでいた砲台跡であるこの地区には、戦前、日本赤十字社の福岡支部なんかがありました。当時「女専」の愛称で親しまれた福岡県女子専門学校(現在の県立福岡女子大学の前身)もすぐこの裏です。そういう意味ではもともと人の賑わいのある場所ではあったのでしょう。

戦後には引き揚げ者の方たちの家屋が建ち並び、その後、福岡県と福岡市が手を取り合って、このエリアを戦後の新たな文化ゾーンにしていくための開発が始まりました。それらが1960年代に福岡市民会館、福岡県文化会館、そして野外音楽堂を持つ須崎公園などへと整備されていきます。

だからある意味、今の新県美のプロジェクトも含め、福岡県と福岡市が一緒に文化を立ち上げていこうとする機運は、当時からずっと息づいてきたものでもあるんですよね。当時も今も、文化を盛り上げていく場所を一緒に作り出そうとしている。そういう遺伝子を私たちも引き継いでいるのかなと感じています。

——そして福岡県文化会館が1964年に開館します。これ以前の福岡には、そもそもこういった文化施設自体もあまり存在していなかったのですよね。

西本さん 当時の福岡県には、久留米の石橋美術館と、北九州の八幡市民会館美術展示室の2つぐらいしか美術館はなかったのではないかと思います。福岡市内では、たまに新聞社さんが岩田屋などデパートを借りて展覧会をやっていたぐらいでしょうか。だから、例えば今のように、ローマ時代の名品が集まる「ローマ展」があるから皆が美術館へ見に来る、みたいなかたちで美術館と接する機会は当時の福岡にはほとんどありませんでしたね。

そこに1964年、図書館と美術館が併設する新しい文化施設として福岡県文化会館が完成しました。当時はまだ美術作品のコレクションもほとんど所蔵できていなかったので、まずは建物だけがバンと完成してしまったわけですが、そこで行われたのが県展でした。それまでの岩田屋から会場を移して文化会館で開催されるようになったものでしたが、この県展はその後の県美へと繋がるひとつの大きな軸となりました。そしてもうひとつの軸は、世界の名画や国内外の良い作品を展覧会として見ることの出来る場所として機能していったことです。この場所が、県民が美術に接するための新たなステージとなっていきました。

——2つの軸として挙げていただいたもののうち、まずは県展についてもう少し詳しくお聞かせいただけますか。

魚里さん 福岡県展は戦前、昭和15年に始まり、当時は「東京等在住の福岡出身作家に地元の有力作家を加えた会員展」としてスタートしました。それが戦中に一時中断した後、戦後の昭和24年になって再開する。その際にそれまでの会員たちを名誉会員として、地元にいる人たち中心の公募展として生まれ変わっていきます。その時に企業メセナのはしりみたいな形で岩田屋さんが協力され、その会場を舞台に、戦後の福岡県展が再始動しました。

県、県教育委員会及び昭和15年に県展と同時に創立された福岡県美術協会が主催し、さらに朝日新聞社が後援に加わって毎年開催していくのですが、そのうちデパート会場では手狭となり、より大きな会場が求められてきます。私たちの前身となる福岡県文化会館に曲がりなりにも「展示施設」が出来上がったことには、「県展が開催出来る会場が欲しい」という当時の声も大きかったのではないかと思います。

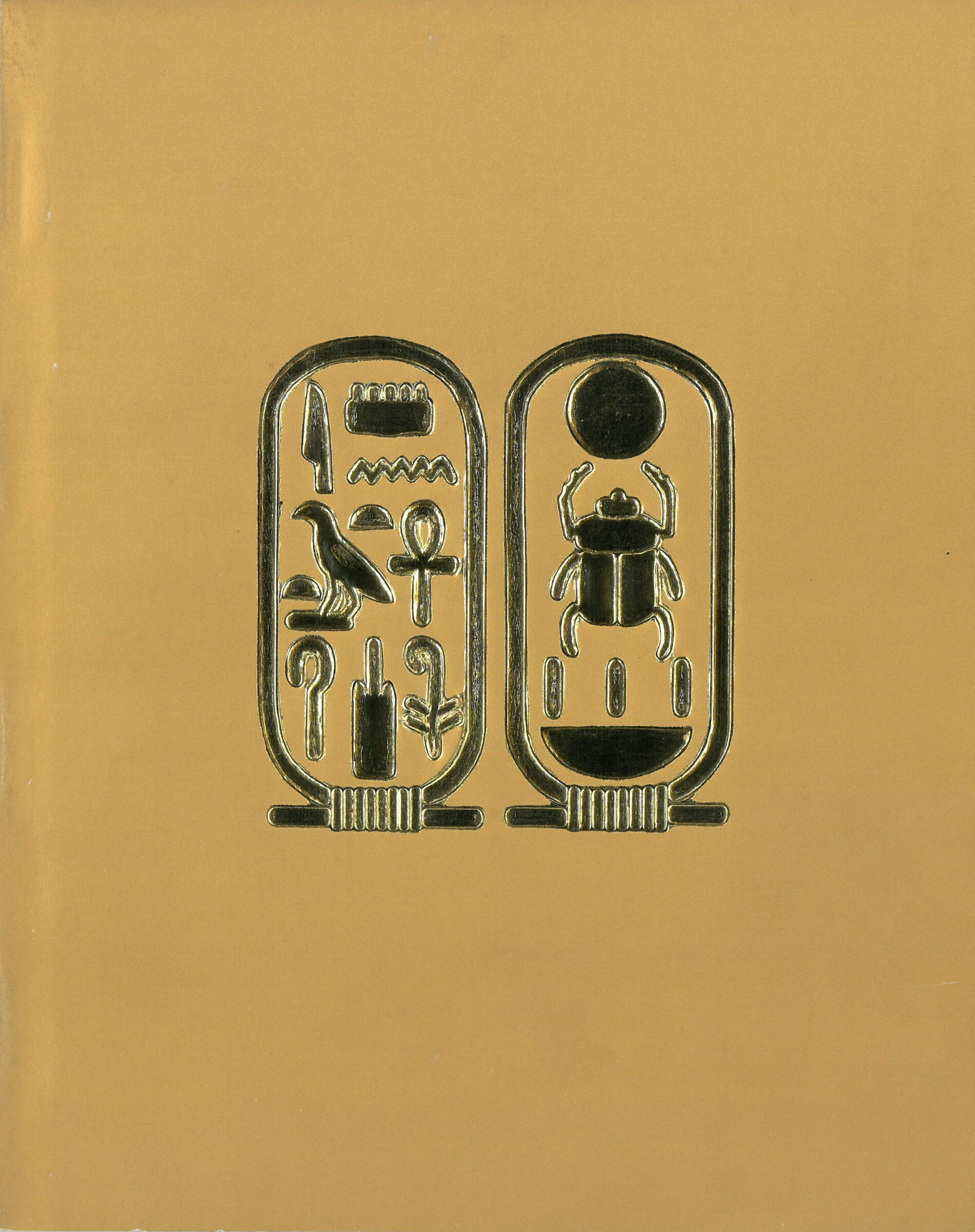

同時に県文化会館は、県展だけではなく、非常に質の高い巡回展や展覧会の会場にもなりました。私たちの先輩の学芸員がこの会場で毎年、非常にユニークな企画展を年に1〜2本続けて開催してきたことや、58万人超もの異例の動員数を記録した「ツタンカーメン展」(1965)をはじめ、東京や関西などから巡回してきた展覧会の九州での受け皿として県文化会館が利用され始めました。今見てもすごいラインナップで、今では考えづらいですが、10万人を越す展覧会なんかもぞろぞろとあって、そういう大きな展覧会の受け入れ会場としての存在価値は非常に大きかったんだなと思います。

それと並行して、一般の方々への貸し館も行ってきたので、その後もここを現場として、例えば「九州派」やその他多くの方々が発表されてきました。また、ここの図書館で受験勉強をしたという年配の方々も多くいらっしゃって、やっぱり県文化会館というのは当時の福岡県民に愛された場所であり、それがここまで長く続いてきたのだと実感しますね。

——県文化会館時代には、コレクション(収蔵作品)はどのように増やしていったのでしょうか?

魚里さん 私たちの先輩にあたる初代学芸員の八尋さんは、はじめは本当に物が無かったのだと仰っていました。購入予算も非常に乏しいなか、まずは手始めに福岡県、そして九州出身作家の作品を集めていくと決めて、毎年少しずつ購入していったと聞いています。

なかでも、県展の審査で福岡に来てくれた作家には「この予算でどうか良いものを譲ってください」と頼んでいたそうです。洋画家の山口長男(たけお)は、朝鮮半島出身ですが本籍地が鹿児島で九州出身という意識も強くお持ちの画家で、福岡県展には何度も審査に来てくださり、九州の人たちを盛り上げたいという協力的な気持ちを抱いて下さっていました。その山口さんには、今では数千万円から1億円に届くほど高価な大作を2点、当時かなりの格安で譲っていただきました。

当時から予算が乏しかったので、しっかりとお金をかけて系統立てたコレクションを形成していくことは難しかったのですが、そういう県展などの機会を捉えながら、徐々に作品を集めていきました。当時もし毎年1,000万円でも予算がついていたら、長い文化会館時代の間に、かなり良いものが集められていただろうなとは思うところもあります。実際、当館が企画展で、コレクターの方々と懇意になり「そちらへ作品を譲ってもいいよ」と言ってもらっても、当時は予算が及ばず買えないまま、別の美術館へ収蔵されてしまったというような話もよく聞いていました。

——ここまでお話をお聞きするほどに、県展という現場の重要性が感じられます。美術館と作家を結ぶひとつの接点であり、そこから購入や交流のきっかけも生まれていたのですね。

魚里さん その通りですね。

西本さん 今の時代にアーティストになるなら、自力でキャリアを積んでいくことも出来るかもしれませんが、当時はまず県展に作品を出して認められることが、ひとつの登竜門とも言うべき重要なステップでしたし、それは絵描きでも工芸作家でも、またどこの県でもそうでした。とにかくまずは、県展に通るべし、と。そこから日展や独立展などの大きな団体の全国規模の団体展へ、というような1つのピラミッドというか階段の上り方、ヒエラルキーみたいなものがはっきりしていた時代でもありましたね。加えて、絵画でも日本画でも会派ごとに重鎮さんもいて、そこに今とは比べ物にならないほどの重みもありましたし、県展に通ること自体もなかなか難しかった時代だと思います。

——その傍らで、異例の動員を実現した「ツタンカーメン展」をはじめ、さまざまな巡回展や企画展も開催されていたわけで、既に県文化会館の時代に、今の県美の活動の大枠は完成していたようにも思いますね。

西本さん 展覧会については、当時から今では考えられないようなものもたくさん開催しているんですよね。国宝や重要文化財の作品が多数ならぶ興福寺の展覧会や、琳派の展覧会など。文化庁から「県のやるレベルではない」って難色を示されたこともあったと聞いています。

魚里さん 本当に。どれも、先輩たちがよくがんばったなと思いますよね。

西本さん また当時からきちっとした図録も作っていて、児島善三郎や古賀春江、冨田溪仙など、その後県美が紹介していく福岡を代表する作家たちの基礎資料は、この文化会館の時代のものがベースとなっています。

——県文化会館の開館は、地元の美術シーンにも大きなインパクトを与えたのではないですか?

魚里さん この前、福岡県美術協会80周年の座談会で、当時のことを知る方々にお話を伺いましたが、やはり県文化会館という美術館が出来たときは、すごく嬉しかったとお話されていました。実際に西洋の名画の現物が目の前にやってきて、それを見られることに心底感動したと仰っていました。

西本さん 戦後の福岡で最も有名な美術グループのひとつである「九州派」は、ここで開催されていた県展を「権威」と捉え、そこを攻撃したり、メスを入れたりしながら、自分たちのアートのスタンスを確立していきました。県展で誰かの作品が通ったら、どこからともなく現れて「これは落選!」「あっちの方が良い!」とか勝手に大声をあげたりして、県展の現場が彼らの活動の舞台にもなっていました。それに、彼ら自身もここで展覧会もしましたし。会場で酒を飲んで、話し込んで、職員が止めにいったというような豪胆なエピソードも残っています。

——そうして福岡県文化会館という前身時代を経て、1985年には福岡県立美術館(県美)が開館を迎えます。それまでの文化会館時代から、どのような変化があったのでしょうか?

西本さん ひとつは、以前より展示面積を増やせたこと。もうひとつは、時代の風潮からも、美術館が提供するものをお客さんはただ受け取るだけという一方的なあり方ではなくなってきたことがあります。

文化会館時代のお客様は、まだパリにもニューヨークにも行ったことも無いような方が多かったわけですが、高度経済成長期も経て85年の県美開館時ともなると、ルーブル美術館やメトロポリタン美術館に行ったことがある、東京の美術館にも出かけていく人が増えてくる。そうなると、人によって印象派や浮世絵など、それぞれ見たいものや好みも違ってくるわけですね。そういう多様な人々に、どのようにターゲットを合わせ、要望に応えていけるかということが問題になってきました。

そのために構えられたのが、例えばこの図書室です。浮世絵に触れたいと思ったら、その展覧会をやっていなくても、ここへ来れば浮世絵の本が見られるわけです。それに加え、当時1億円をかけて設置したのが当時最先端だったビデオブース。ここでもいろんな番組から自分の好きな番組を選べるようになっており、開館時のひとつの目玉でした。

そういう意味では、このときの県美はただ展覧会だけを提供していくのではなく、福岡の人々の趣味や嗜好に応じて使ってもらえる美術館を目指していました。当時のキャッチフレーズは「美術とあそぶ美術館」だったかな。来る人の能動性に合わせて、遊ぶように美術館を使える。そこが当時出来た県美に新たに加わった、大きな機能のひとつでした。

魚里さん 加えてご紹介するとしたら、県美にようやく常設展ができる会場が出来たという点でしょうか。それまで文化会館時代には、展示室がワンフロアに限られていて、コレクションは時折「収蔵品展」というかたちで、会期限定でお見せするのみで、常に公開できる場所はありませんでした。しかしついに常設展示室が出来たとき、当時の先輩学芸員が「これが出来たことが本当に嬉しいんだ」と言っていたのを今でも覚えています。美術館なら、収蔵品を常に見ていただける場所を持つことは当たり前なのですが、その当たり前さえもそれまで出来ていなかった。今から思えば、まだまだ収蔵品も貧弱ではありましたが、そのなかで一所懸命「これから良いものを見てもらえるぞ」と常設展を始めたこと、ようやく他の美術館並みのことが出来るようになったことは、とても大きな変化でした。

また、県美開館の年には「とっぷらいと」という館発行の冊子も立ち上げました。刊行物の名前は、はじめは上司から「福岡県立美術館ニュース」でいいじゃないかと言われていたのですが、「なんか愛称をつけましょうよ」と粘りました。みんなと色々話をした結果、県美の中央吹き抜けにある階段室の天窓が「トップライト」の名前で親しまれていたので、これでいってみよう、と。創刊号は、私がインタビューして回ったりして完成させた手作りのものでしたが、そのうち皆さんに原稿を書いてもらえるものになっていきました。今のSNSなどに比べれば大したものではないかもしれませんが、対外的によりわかりやすく県美の魅力を発信していこうとする姿勢は、今にも続くものだと思います。

——それにしても、常設展示室が出来たことがそれほど感慨深いものだったとは。お客様や作家などからも反響はありましたか?

魚里さん それほど大反響があったということでもないのですが、静かに少しずつ、という具合です。ありがたいことに固定ファンになってくださる方もいて、派手ではないですがじっくりと楽しんでもらえる常設展として、段々と定着していきました。

1979年には大濠公園に福岡市美術館も建っており、あちらの開館時には相当な予算をかけて作品が購入され、大型の寄贈も相次いだとお聞きしていますが、こちらは既存の文化会館の継続でしたし、そのような華やかなスタートではなかったからですね。少しずつ地道に、コレクションを増やしていきました。

——県美の開館以降、コレクションはどのように育んでいかれたのでしょうか?

魚里さん 開館の翌年度に、西本さんが「高島野十郎展」(1986)を開催し、それをきっかけにご遺族や関係者からまとめて40点ぐらいの作品をご寄贈いただきました。その中には今も人気のある、コレクションの中核となるような作品もあり、そのとき野十郎のコレクションを形成できたことは、その後の作品を呼び込む土台にもなりましたし、県民の皆さんにより親しまれていくきっかけになったのかなと思います。

西本さん 当時の当館のコレクションには、教科書に出ていたり、美術の本に載っていたりする作家の作品はほとんど無かったし、「この作家のこの1品」みたいな作品も開館当時には目玉に出来るほどではなかった。収蔵作品数も多くありませんでした。だから企画展を開催して、そこでコレクションに追加できる作品を増やしていくような、そういう循環をどう作れるかということをよく考えていました。

魚里さん 「とっぷらいと」の創刊号に掲載した坂本繁二郎の作品は、文化会館時代には100万円ぐらいだった購入予算が、県美開館の年に確か5,000万円ほどついたおかげで購入出来たものです。だから当時この作品は目玉といえば目玉の作品だったわけですが、ピカソやモネなど誰もが知っている海外作家というわけでもないし、お客さんが押し寄せるような派手さがあるわけではありませんが、何より深い味わいのある、すばらしい作品です。

あと、文化会館時代に購入していた野見山暁治さんの「蔵王」もとても思い入れのある作品です。数年前に県美で野見山さんの特集展示をやった時にはご本人も「あ、これはここにあったのか」と当館が収蔵していることを忘れておられたのですけどね(笑)。彼のキャリアのなかでもエポックメイキングな作品を文化会館時代から収蔵しているのは、私たちの自慢です。

それに山崎朝雲や、そのお弟子である冨永朝堂の作品。朝堂さんは開館時点で福岡県の最長老クラスの彫刻家でしたが、美術館の開館を記念して、自作のほとんどをご寄贈下さいました。そのことがニュースに出ると、今度はその師匠である朝雲さんの作品を持っていたコレクターの方が「朝堂さんが入ったなら先生のこれもぜひ持っていてほしい」というかたちで、ご寄贈くださって。こうやってコレクションがコレクションを呼ぶようなことがあるんですね。良いものを持っていると、それに関連して同じ作家や、関連作家が増えたりする。たとえ購入が出来なくても、有り難いことに「あれを持っているなら、お前のとこは大切にしてくれそうだし、これも納めてやろう」と言ってくださる方もいらっしゃるんです。

こうして開館当初は非常に少なかった当館のコレクションも、ようやくじわじわと増えてきました。特に近年は、野見山暁治さんや、冨永朝堂さんのお弟子さんにあたる豊福知徳さん、紙塑人形で人間国宝となった鹿児島寿蔵さん等の良いコレクションがまとまったかたちで、次々と寄贈をいただきました。今後の新県美に向けて、コレクションの中核になりそうな手ごたえのある作品が増えてきたのは、嬉しいことですね。

西本さん 言ってみれば美術館の収蔵品というものは、何か一つ大作を持ってきたからといって、すぐに美術館の価値を跳ね上げるとは限りません。だけれども、作品が点々といっぱい集まってくるうちに、それが星座のようにかたちを作って、繋がっていく。それこそがコレクションの持っている重みであり、また楽しみなのだと思います。星々をひとつずつ作りながら、ここにもこういう星がありますよ、と紡いでいく。そうやって1つの図が見えてきたり、紡ぎ方を変えて異なった図が生まれたりすることで、福岡県美ならではの星座が出来てくるんです。

——それこそ高島野十郎は、1986年当時にはまだ、歴史的にも美術的にもそれほど評価されていなかったものを、県美そして西本さんが新しい星としての輝きを見出したようにも思うのですが、いかがですか。

西本さん 実際のところは私が見出したなんてことではなくて、上司から「この作家は面白いかもしれんからやってみろ」と言われて「ハイわかりました」とやってみただけなんです。その後、作品の強さや面白さが認められるようになって段々と広まっていきましたが、初めはここまで大きな存在になるとは、とても予想もしていませんでした。

また、86年というこの時代はもうひとり、野十郎と同じような細密な具象画を描く田中一村という日本画家も紹介された時期でもありました。それまではこういった具象画はそれほど省みられてこなかったのですが、80年代後半になった頃に少しずつ見直され、その波にうまく乗れたという部分もあったのだと思います。もし時代がちょっとでも違っていたら無視されていたかもしれない。実際、ある美術評論家に、野十郎が過去に東京で行った個展に自分は注目出来ていなかったと言われました。1985年には、その時代に合った部分があったのだと思いますね。

魚里さん この「高島野十郎展」については、企画の時点からNHKがすごく注目してくれて。私が覚えているのは、開幕してすぐはお客さんが全然いなかったのですが、初週の日曜日に「日曜美術館」で紹介されるとお客さんがゴンと増えてですね。図録が売切れそうだとすぐに増刷をかけて、さらに翌週もう1回再放送があって、またゴンと来場者が集まって、増刷分の図録もまた売切れました。

西本さん 来たお客様のうち3人に1人が図録を買ってくださいました。そんなこと、ほとんどあり得ない。まぁ図録がとても安かったというのもあるけれど(笑)。

魚里さん 展覧会の直前に、「自画像」が4点も見つかったんですよね。キャンパスが巻かれたままの状態だったものが直前に見つかり、それをNHKがその現場へ撮りに行ったりして。

——この県美の展示自体が、高島野十郎の画業を初めて人々に知らしめていくきっかけとなったのですね。

西本さん その結果、彼の「蝋燭」という作品がひとつのシンボルのようになって、教科書にまで取り上げられるようになりました。その効果はやっぱり大きいもので、その作品を実際に自分の目で見てみたい、と美術館に来て下さるようになっていく。単に展覧会の中だけで良い美術作品ですと伝えるだけでなく、それをどれだけイメージとして、人々の意識や生活の中に残していけるか、ということはやっぱり重要なのだと思います。今で言えばグッズにしてみたり、SNSで色々発信してみたりしていることも、そこに繋がることだと思います。