次のトピック

インタビュー

県美と新県美vol.02

2025.09.12

2025.08.08

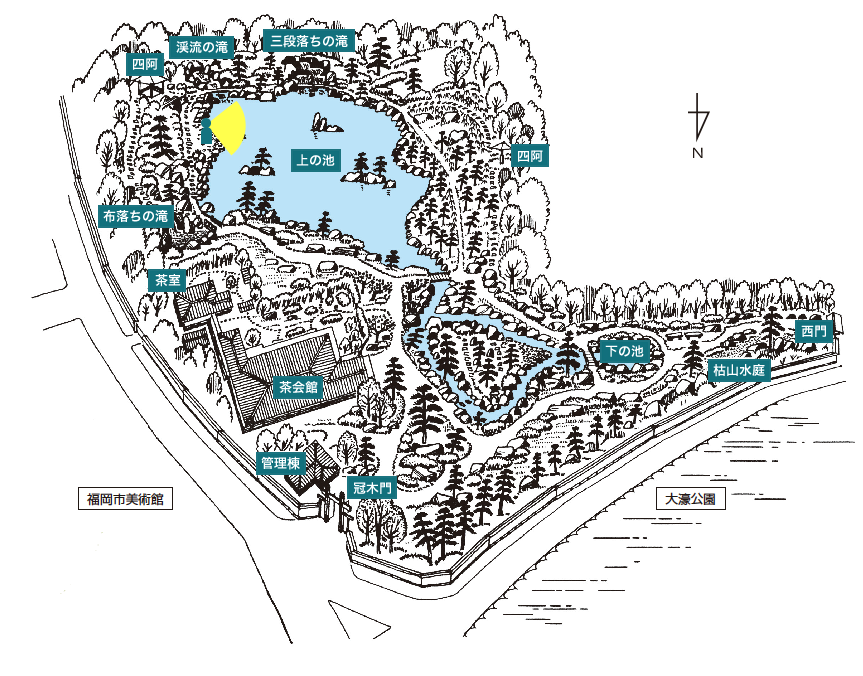

2029年度、大濠公園南側に開館する新県美。現在その計画のなかで目玉のひとつとなっているのが、隣接する大濠公園日本庭園と美術館が一体となる大胆な建築構想です。これまで周囲を塀で囲まれていた日本庭園の一部を改修し、美術館↔︎日本庭園↔︎大濠公園までを一続きに楽しめるようになるというのですから、これは注目しないわけにはいきません。

今回は、この新県美と大濠公園日本庭園にフォーカス。まずは大濠公園日本庭園の基本的な知識をおさらいした後、主部では中根庭園研究所の中根史郎さん&行宏さんのお二人をお招きしたインタビューのようすをご紹介します。

大濠公園日本庭園は、大濠公園が開園50周年を迎えた1979年に築庭が開始され、1984年(昭和59年)に開園しました。庭園を設計したのは、日本を代表する造園家・中根金作(1917-1995)です。

中根金作はこれまで数多くの庭園を手掛けて来ましたが、なかでも島根県・足立美術館の日本庭園は米国専門誌で22年連続日本一に選出されているほか、二条城の清流園やボストン美術館の天心園日本庭園など、国際的に高い評価を集める名庭の数々を手がけたことでも知られています。また歴史的に重要な古庭園や文化財、国指定名勝の庭園の調査・修理も数多く行っており、日本の造園技術の発展と継承に大きく関わった人物でした。

その中根が手がけた大濠公園日本庭園は、敷地面積約1.2ヘクタール、築山に池や滝や流れを組み合わせた庭園内を歩いて鑑賞する「

また庭園内に構えられた茶室・茶会館を手掛けたのは、日本における茶室・数寄屋建築研究の第一人者である中村

[参加者]

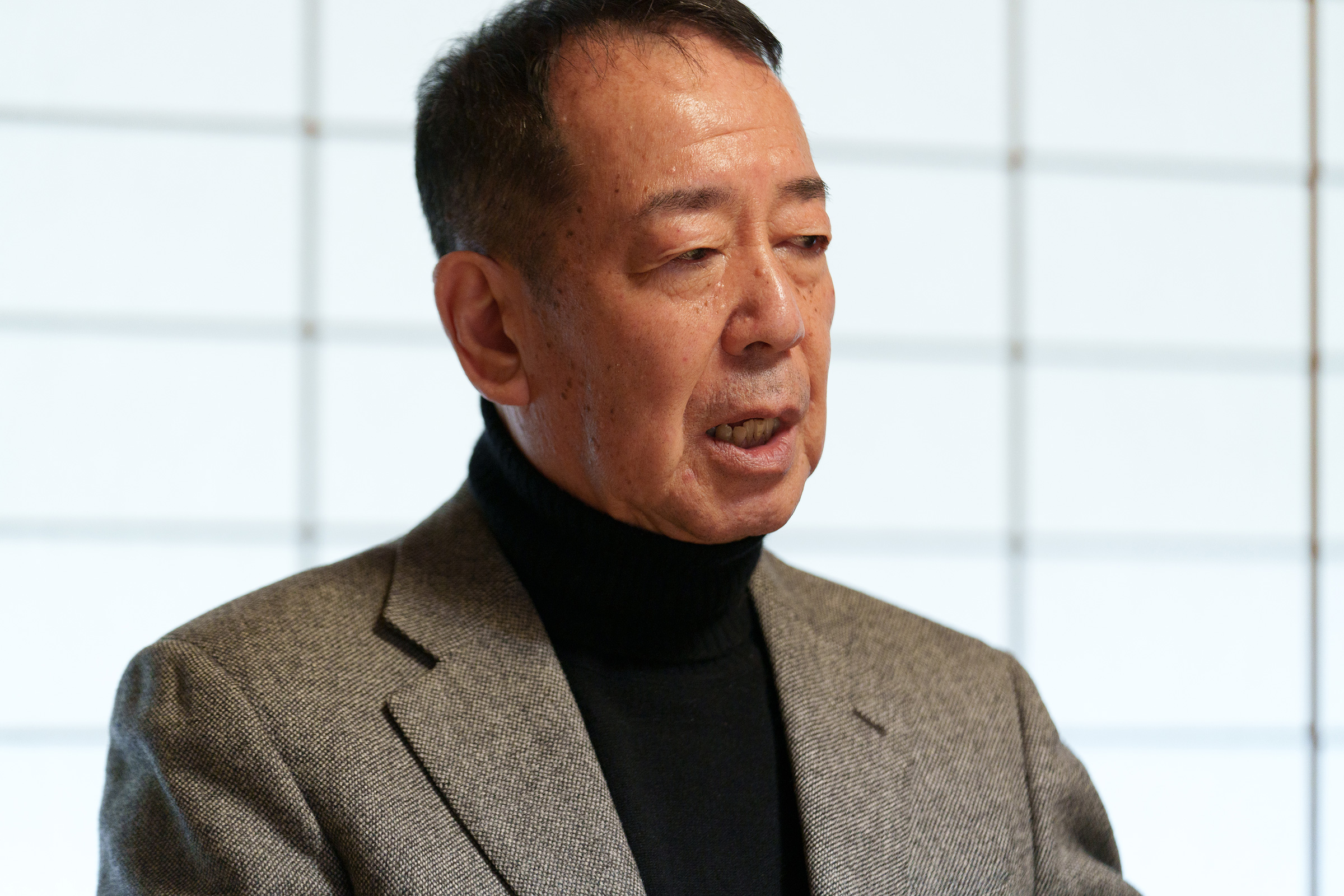

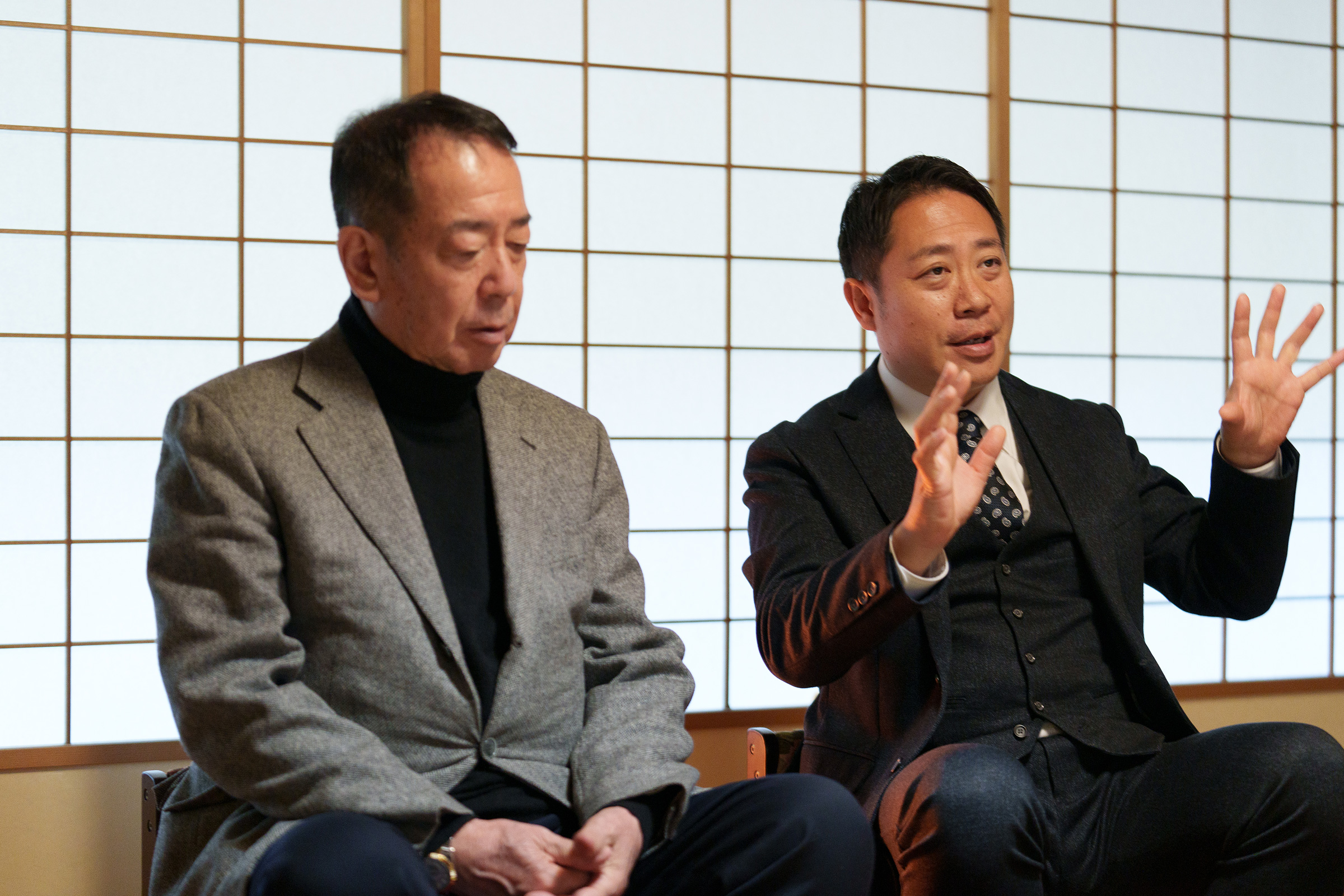

中根 史郎(なかね・しろう)

1950年中根金作⽒の⻑男として生まれる。1975年に中根庭園研究所入社。父・金作に師事し、造園家として数多くの日本庭園を手がける。1995年金作の死去を受け、中根庭園研究所代表取締役所⻑に就任。日本庭園から現代庭園まで幅広く手がけるほか、執筆や海外講演、造園活動も精力的に行う。

中根 行宏(なかね・ゆきひろ)

1979年京都生まれ。造園家。中根金作の実孫。中根庭園研究所取締役副所⻑として父・史郎と弟・直紀とともに国内外にてさまざまな造園活動を展開している。京都市立芸術大学非常勤講師。武庫川女子大学非常勤講師。

【取材日:2025年2月26日|聞き手:三好剛平(三声舎)】

三好 まずは史郎さんから、造園のお仕事を始められたきっかけをお聞かせください。

中根史郎 私は金作の⻑男として生まれたのですが、もともと造園には興味がありませんでした。大学では独文科を専攻し、その後哲学科へ転学したりしていたもので、父もガッカリしていたようです。しかし、そのうち自分には大哲学者になる能力がないことを思い知りまして、さてどうしようかとなったとき、家業をアテにして父のもとで働かせてもらえないかと相談したのが始まりです。父からは「造園家はそんなに甘いもんじゃないぞ」と止められましたが、内心は喜んでくれてもいたようです。いわば親をだましたうえにその七光を借りて生業として造園家になったようなものですから、実に不遜な始まりですね。

ただ、入所してからは“中根金作の息子”として皆から色々試されますから、それに負けないように努力をしました。そして、自分がプロとして報酬をいただくのに見合うだけの力をつけられるよう一生懸命勉強もしました。父のおかげで、どんなに願っても経験できないような仕事をたくさん体験させてもらいましたし、⻑く一緒に仕事をやっていくうちに遂には次に父が何をするのかも分かるようになっていきました。そのうち父からの指示を受けた仕事に自分なりの工夫を加えて仕上げるようなことも、認めてもらえるようになっていきました。

しかし時代も変化し、造園界も徐々に将来が約束されるような業界でもなくなってきたと感じ始めたため、父が亡くなってからは特に海外進出に努力しました。日本人が海外から招聘されて日本庭園を作庭することは当たり前かもしれません。海外でそうした日本庭園の仕事をさせて頂くある時点から、私が新たに掲げ始めた最終目標は、いわゆる日本庭園のみではなく、日本人の独特な感覚や美的センスを反映した独特の日本式現代造園の作庭でも招聘されるようになる、ということでした。おかげさまで今ではそういったお仕事も実際にご依頼いただけるようになりました。そんな実体験を通じて、改めて日本庭園文化の普遍性や汎用性ともいうべきものを実感させられています。

中根行宏 私は金作の孫、史郎の⻑男として生まれまして、下には同じく中根庭園研究所に務める弟もおります。私は父とは違って、この業界が好きで入りました。祖父は兼ねてより造園のことを「大地に絵を描く」と表現していましたが、私が子どもの頃に現場へ遊びに行くとその言葉通りに、祖父の背中越しに大地に庭が出来ていくようすを目の当たりにしました。日毎に庭が完成していく様子は子供ながらにすごいなと感じていました。

学校では中根金作の孫として知られていましたし、不思議と図工や美術も得意で、時間があれば絵を描いているような子どもでしたから、少しずつその世界に導かれていったようにも感じています。中学校の卒業文集では初めて日本庭園についてまとめたものを書くと決め、そのことを祖父に話すと非常に喜んでくれました。それから祖父と同じ東京農大を卒業し、さらに、アメリカのオレゴン大学大学院に渡って造園の勉強を続けました。大学時代の学士論文は、当時まだ先行研究も乏しいなかで20世紀後半に海外で作られた日本庭園の研究としまして、当時400か所ぐらい調査で判明した世界各国の日本庭園もリストにまとめ上げましたが、これは現在もその分野の研究資料として活用されているようです。

日本庭園とその文化が、海外ではどのように作られ・評価されてきたのかを調べたこの研究を通じて私も庭の世界がいっそう好きになりましたし、海外で日本以外の庭園様式や文化も学ぶにつけ、日本庭園のすごさを痛感させられていきました。それは技術的なことも勿論ですが、何よりその自然と調和する姿勢や文化、思想は類を見ないものです。⻄洋では庭園に限らず文明全体も含め、自然と対峙し、それをコントロールすることで歴史を築いてきましたが、日本庭園はそうではありません。わたしたちと自然のあいだに、垣根や境界が無いんです。だからこそ日本庭園は他のどんな庭園とも違う、心から安らぎが得られるものになるのだと思います。

三好 お2人にとって中根金作とはどのような存在でしょうか?

中根史郎 私と父には決定的な違いがありまして、それは父が純粋芸術家であったことです。例えばあるお施主さんがご自身で高価な石や植木を沢山に揃え、それらを使って庭を作って欲しいと依頼されたことがありましたが、父は「そのようなお庭がお好みでしたら、どなたか別の方にご依頼なさったらいかがですか」とあっさり断ってしまいました。また、自分が手がけた庭に手を加えられることも一切好みませんでした。

ですが私はそんな父をすぐ隣でずっと見てきたせいもあり、少し違っています。私は造園に取り掛かる際にはまずお客さまに「誰のために(For whom)」「何のために(For what)」「どんな庭を(What kind)」という3点をお尋ねし、後はそれをプロの知識と経験によって実現することに専念します。そして出来上がって以降は、たとえお客さまがお庭にどのような手を加えられたとしても、私は意に介しません。勿論つまらんことをされるなとは感じますが…。なぜならお庭はもうその方のものですし、お庭に手を入れることも当然お客さまの権利でもあるからです。愛着を持ってお庭を育てられるなら、そこから先は文句を言う筋合いは無いと私は考えます。

先日、キエフで日本庭園を作らせていただいた際にこんなことがありました。そのお施主さんは工事が始まってからも次々と「こう変えたい」「こんなことは出来るか」とご希望されるような方で、あるとき築山の上に露天風呂を作りたいと仰ったんです。それを聞いたときには自分もさすがに安物の旅館でもあるまいしと感じ、思わず少し顔が曇ってしまったんです。するとその方は「あぁ、すまん。もし私が変なことを言ってしまったのなら撤回するので許して欲しい」と仰ったのでした。そのとき、改めてそもそもどうして露天風呂を作ってはいけないのか?と考えました。

日本には「

中根行宏 先ほど祖父は純粋芸術家だったという話が出ましたが、私には祖父のこだわりが理解できるところもあります。やはり、いち造園家として「美しく調和が取れたもの」というのは確かにあるんです。庭園をひとつの楽譜と見立てると、「ここにこういう石も立てたい」と変に手を加えられてしまうことによって、たちまちその全体が不協和音になってしまうようなものです。もちろん、ときにはお客様がそのようにご希望されるお気持ちや事情が理解できることもありますが、私はそういう時にはまず「止めた方が良い」と正直にお伝えします。やはり造園家としてベストなものをお渡しすることが私たちの仕事ですから。ただ、そのようなこだわりを指して人は純粋芸術家というのかもしれませんが……。

三好 造園家には「美しい庭を納品するという責任」があるということですね。

中根行宏 そうです。そこを譲ってしまうと、わざわざ私たちにお願いしていただく意味が無いということになってしまうので。

三好 先ほどお二人と一緒にお庭を巡らせていただいた際に、中根金作が大池に据えた石の高さについてわずか数センチの差までこだわり抜いたというエピソードや、庭園外の借景の見え隠れにも細かい注意を払っていたというお話しをお聞かせいただきました。しかしそうなると、一度完成した日本庭園とは、それ以降一切手の加えようが無いほどに均衡した空間なのではないか?と神妙な気持ちにもなりました。

一方で、お二人がこれまで歴史的な古庭園などの修復・保存を手がける際には、園内外の環境変化など現実的な理由から、ご自身たちの判断で庭園に手を加えなくてはならない場面もあるのではないかと思います。そういうときお二人は、どのように対応されていますか?

中根史郎 父も古い庭を修理するときにその点は意識しておりました。父はまず庭の作り手の気持ちとその技術を理解することがひとつ、そしてそれを踏まえ作り手と「対話する」ように古庭園の保存や修理をするのだと言っていました。もっとも、人によってはそれを父によるお庭への創作や改変ではないかと指摘する人もいました。

近年この業界では、古庭園の修理・保全と銘打っておきながら、造園当時の裏付けが取りきれないことを理由に「崩れたものはそのまま置いておいておくべき」と修理を先送りされるケースが少なくありません。そしていつか証拠となる資料が見つかった時に直すのだというのですが、そんな資料が出てくる確証もまた無いわけですし、技術も経験も放って置けば年々衰えていくものですからね。勿論これは私の私的な考えですけれど。

私は父のやり方が正しいと思えるのは、少し偉そうな言い方になってしまいますが、「実力のある造園家ならどう直すべきかは分かる」からです。例えば京都の碧雲荘で滝から池まで護岸一式の修理をさせていただいた際に、一個だけ不自然な浮き石に出くわしたことがありました。私はこの石はもともと別の場所にあったものではないかと直感し、細かく庭中をずっと見ていきましたら、あるところに必ずぴたりと収まると確信できる場所が見つかりました。もしその判断が間違いであり再度戻し置く必要が起こった場合に備えて、位置測量と写真撮影の万全を期した上で、お施主側からの了解も得た上で、その確信される位置までコロコロとその石を転がしていきました。すると見立て通りにぴったりと合致しました。このように、分かる人間には分かるものであり、近年の「分からないから触らない」というのはときに放置に等しい、無責任な判断だと私見では感じることもあります。

中根行宏 弊社は創業より約60年前から「庭園研究所」を名乗って、様々な古庭園や名勝庭園などの保存修理を主業のひとつとしてやってきました。しかし最近、父の話したような古庭園の修理事業などでは、そもそも専門分野の異なる方や、十分にお庭のことをご存じない方が関わられることも少なくありません。そして、そうした方ほどやはり「触るな」と仰るわけです。

しかし例えば800年前に作庭された古庭園に今でもきちんと石が立っているのも、800年間ただ放置されたままだったのでは無いんです。室町なり江⼾なりそれぞれの時代ごとに、庭をよく理解する人物や腕のある職人が、必ず崩れたところを直しています。そういう事情もきちんと理解していなければ正しい修理は出来ませんし、石組ひとつ取っても、これまで様々な文化財庭園を修理してきた、また色んな石を組んできた人間なら、わざわざメジャーで計測するまでもなく1発でスッとはまる組み方というのは分かるものなんです。

石が崩れたまま修理が打ち切られたなんて話を聞くと、どういう事情であったのか非常に心配になります。経年損傷状況によっては、さらに損傷が進行し、崩壊などの手遅れになってしまう恐れもあります。色んな方々が修理に関わった京都の別の庭園でも、祖父が直した場所だけは一切崩れていないのは、直し方から材料を当時と揃えるところまですべて調査、検討し、分かってやっているからなんですね。

そしてお尋ねの件ですが、私たちも、庭園の調査や修理のなかで、お庭に手を加えなくてはならない場面は実際に経験してきました。文化財庭園の修理であれば、修理前の記録(現況測量、オルソ写真記録、現況図作成など)と、史資料調査含む詳細調査及び、必要に応じて考古学的調査(構造把握)等も行った上で、これまで通り、物証等を基に主観のみにとらわれない最適な手法により修理を施します。また、どうしても一部意匠の改変まで踏み込む必要となる場合は、前述に加え、どこを直したか見分けがつかないようなかたちで改変による全体への影響を最小限に留める様、心掛けています。

滋賀県には代々石積みをやっている

三好 1984年の開園当時、築山の向こうの借景として油山を感じられるように設計されていた当園も、数年後にその方角に巨大な建物が建った際には、どう対応するか検討されたのではないかと思います。このように、庭園側だけではコントロールできない、予測不能な外的変化に対して日本庭園はどのように対峙するものでしょうか?

中根史郎 いかにも、父が当初想定していた後背林の高さは今より低いものでしたから、もし周辺の建物がなければもう少し明るく晴れやかな庭でした。しかし開園後に後背林が思った以上に育ちまして、怪我の功名で建物を隠せてはおりますが、当然その分、庭は少し暗くなってもいます。また、そこまで林が育ったせいで下草など少し枯れたところもあり、こちらも父の当初想定からは少し表情が変わった点だと思います。

これはどの程度まで/何を許容するかの問題であり、また当初の庭園体験を守ることと、建物を隠すことのどちらを重視するかという問題でもあります。今後この件も含めた「外」との関係は、新しい県立美術館が出来てからそのバランスを判断するのでも良いのではないかと思います。隈さんが今、この日本庭園を前提にしながら建物をご準備されているように、美術館が出来上がった後には庭園側で、美術館を踏まえた手入れの必要も出てくるだろうと思います。もっとも、それはいま図面やパース上でどうにか出来るものでもなく、出来上がってみてから徐々に調整をしていくものになると思います。

中根行宏 ご質問の通り、当初想定していた借景の方角にビルが建ってしまうような「外」の変化に、庭園の側で応答するような場面は実際によくあります。そういう場面で私がいつもすごいなと感心させられるのは、日本庭園というものの圧倒的な柔軟さです。⻄洋の庭園様式には、軸線があって、左右対称で…と基本的な原則があるのですが、日本庭園は必ずしも「こうでなければならない」というものがありません。園外のビルとの関係についても、ときには木を伸ばしたり築山で隠したりして探ることもあれば、更にそのビルの向こう側の借景を取り込むために庭木の一部分を嵩上げることもあります。

ただ今回の新しい美術館と庭園の場合は、ちょっとビルを隠す程度ではなく、お庭全体の雰囲気を変えてしまうほどの変化となるため、難易度は高くなるでしょう。日本中にいろんな庭園がありますけれども、今回のように伝統的な庭園と現代的な新建築を融合させるというチャレンジは、もしかしたら今後の日本庭園の新たなスタイルを見出すきっかけになり得るかもしれません。今後、隈さんがこの庭園と建物をどのように融合されるのか、私は非常に楽しみにしています。

三好 二人のお話を聞くにつけ、日本庭園というものは一度完成したらその定常状態を維持しなければならないような完結した密閉空間ではなく、実は庭園の中と外で生まれる変化にも柔軟に応答し、変わることのできる動的な場なのだと理解できました。だからこそ、今後この新県美と日本庭園についても、その一体化のプロセスにおいて何か不都合が生まれた時には引き続き柔軟にその正解を探っていくことが出来るのかもしれないと感じています。

中根行宏 一番大事なことは、その庭の本質的価値とは何なのか、そしてそれを成立させている要素は何なのかという二点です。その要素を失くしてしまうほどにお庭の価値は失われていきますが、その二点をきちんと理解し、毀損さえしなければ、引き続き良い庭園であり続けられると思います。

中根史郎 私は学生時代に居合いをやっていたのですが、居合いというのは「居て(=そこに存在して)、常に合わす」ということなんですね。どんなふうにかかってこられてもいつでも対応できる。まさに常に堂々と居て・合わすということで、それはこの庭園も同じです。まだ焦る必要はないと思いますよ。

三好 また、お二人とお庭を回遊した際のお話でもうひとつ驚いたのは、この大濠公園日本庭園が、実は日本庭園として小さなチャレンジの詰まったオリジナルなお庭であったと知れたことです。たとえば茶室から庭園を眺望できる造りはこの庭園独自のものであったことや、大小の滝から上の池、曲水庭、枯山水庭までが一つの庭園にまるでショーケースのように一式揃っている構成も実は標準的なものではない、この庭園ならではのものだったということでした。

中根行宏 確かにここは日本全土に広がる色んな様式の庭園を一挙に見ることができるお庭になっていますから、ショーケースという表現は仰る通りですね。

中根史郎 この庭園の設計説明書をはじめ当時の資料に度々出てくるのが、ここが「公共の庭園」であるという表現です。たしかに日本庭園というものは、もともとの性質において公共に開かれたものではなく、この以前には市井の人々に開かれた日本庭園というもの自体がほとんど存在しなかったのではないかと思います。そんななかでこの日本庭園では、構想の時点から「公共の庭園」と高らかに掲げてあった以上、そこがどのような庭園であるべきかということについては、父もきっと真剣に考えたのだろうと思います。純粋芸術家としての自分の信念とインスピレーション、そしていち造園家として公共に資することの使命や責任を引き受けて作った庭園だったのではないでしょうか。

三好 「公共の庭園」とは、僕らも改めて意識しておきたいキーワードですね。今回新しい美術館の建築によって、日本庭園がより広く一般に開かれていくことになるこの場面において、大濠公園日本庭園がもともと「公共の庭園」をコンセプトにしていたことは今一度立ち返るべき事実であり、また今後に向けたメッセージにもなり得るものだと思いました。

中根行宏 実際には、この庭園は祖父が関わる当初から「公共の日本庭園として『本物の日本庭園』を作って欲しい」と依頼されたものだったようです。そして、先ほどまでの「公共の庭園」に加え、この「本物の日本庭園を作る」という点を祖父がどう解釈したかの現れのひとつが、この庭園の松にあります。

大濠公園日本庭園にはかなりふんだんに松が植えられていますが、それはまず福岡に松の名木があったことに加え、祖父が設計書にも書き残している通り、そのように松をたくさん取り入れることで、将来まで松を扱う技術を継承・維持する狙いによるものでした。「本格的な日本庭園をここ福岡で見られるようにする」とはつまりこういうことであり、それこそがこの大濠公園日本庭園の本質的価値のひとつだと思います。

私がもし建築家だったら、ここを庭園とは見ずに、今後も生かすべき文化的自然環境のように考えるでしょう。そこに建築を作ることでその自然の美しさが破壊されたり、悪くなったりするようであれば失敗です。それは庭の側も同様で、出来上がった建築にどう融合させるかといえば、やはりその建築の美しさを減じないようなものを作ることが重要なのだと思います。

三好 造園技術の継承と発展の現場としてこの日本庭園を捉えること、そしてここを今後も活かすべき風景(ランドスケープ)として捉え直すこと。後者はこの日本庭園に限らず、大濠公園、街区全体など色んなスケールにおいても言えることで、やはり「既にそこにある価値」を失うことなく、相乗的に良くなるような発想が出来るかが重要なのだということですね。だからこそ、まずはそのひとつひとつが既に持っている本質的価値や意味をきちんと理解して計画に反映していく必要を痛感します。

三好 最後に、この日本庭園についてお二人それぞれの思いをお聞かせください。

中根史郎 私にとってこの大濠公園日本庭園は、造園家になって初めて一貫して工事に立ち合わせていただいた最初期の大庭園なので、特別な愛着があります。また実は、日本庭園にコンクリートという素材を本格的に導入して完成させた、工法としても当時先進的な庭園でありましたから、その行く末をいち造園家として見届けたいという思いもあります。人間が庭園に勝てるはずはないんですけど、今後も必要になったときにはその解決法をお節介でもご提案差し上げられたらと思っております。

三好 なんと心強い。県⺠の1人として、是非その時には頼りにさせてもらえるよう微力ですが必ず県に訴えかけておきたいと思います。行宏さんはいかがでしょうか?

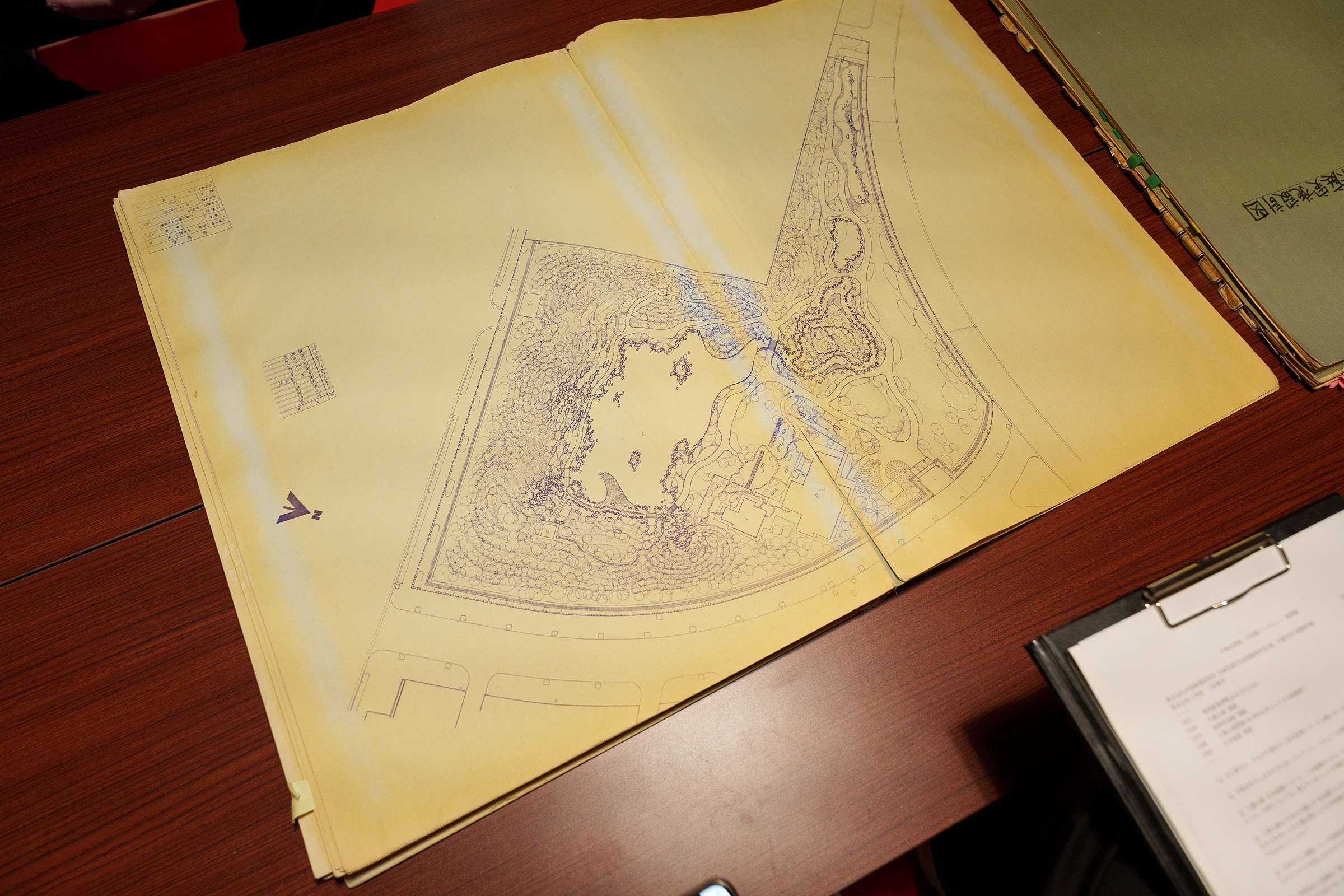

中根行宏 私からは、祖父がこの庭園で施した仕事について三点お伝えしたいと思います。まずは何と言っても地割りが非常に美しい。私もこの世界に入って祖父の手がけた図面を何百枚と見てきましたが、ここの図面を見たときに、とても力が入っていたことは一目で分かりました。石の書き方ひとつ見ても、すごく考えて書いているなと。造園家にとっては、こうやって図面を書くところから作庭は始まりますが、祖父も間違いなく何度も書き直しながら、やっとこの形を見出したのだと思います。この美しい地割りは、その結晶です。

二つ目は、池の中の立石。この石組が非常に美しいですね。これのおかげで庭園全体もきゅっと締まっているだけでなく、この石自体も、庭園内に数多ある石の中でもベスト5に入るような名石を使っていますよ。個人的には他の古名園にも負けないほどの美しさだと思います。ぜひそこは改めて見ていただきたいですね。

最後にもう一つ。松です。祖父が未来への技術継承も視野に入れてこの松を植えたことは先ほどお話しましたが、この松には開園後から現在に至るまで、地元の方がお庭を愛し、弛まぬ管理を続けて下さってきたことが表れていました。庭で一番大事なのは出来てすぐではなく、それを10年、20年、50年と続けていくことにあります。愛されていない庭は私たちにはすぐ分かってしまうものですが、ここは雑草も一切ありませんし、松があんなに綺麗に生えていて、どれだけこの庭が福岡県の人々に愛されてきたかを一目で理解できました。

祖父も天国から見てきっと喜んでいると思いますし、私もいち作り手として、そのように愛されているお庭を見ると本当に嬉しいものです。先ほど回遊した時も、お庭が元気に喜んでいるようで、あぁ今日も本当に美しいなと感じました。よく管理され、地元に愛されている。それこそがこのお庭の見どころでもあるのだと思います。だからこそ、今後もそうしたものとうまく調和するような美術館を作っていただき、それとともにますます県⺠の方に愛される庭にしてもらえたらと思います。

三好 お寄せいただいたこれらの言葉を胸に、引き続き県⺠の皆さんとともに準備を頑張っていきたいと思います。本日は貴重なお話をたくさん聞かせてくださり、本当にありがとうございました!